Tesina Maturità: altre idee e collegamenti per il liceo classico

Pietro Rapuano

5/3/2022

Elaborato maturità 2022

Ecco 3 idee di percorsi interdisciplinari con i relativi collegamenti in mappa concettuale. Dopo il liceo classico, il liceo scientifico e il liceo linguistico torniamo a parlare del liceo classico proponendo altri 3 percorsi originali!

Insidie e punti di forza del percorso nel liceo classico

Il liceo classico ha forti materie caratterizzanti. La letteratura greca, assente in tutti gli altri corsi di studio, permette percorsi interessanti e la prevalenza delle materie umanistiche può facilitare i collegamenti ma, d’altro canto, può essere complicato incastrare le materie scientifiche in un complesso panorama di concetti storico-letterari. Inoltre, un insieme troppo ampio di possibilità può risultare difficile da gestire e cadere in percorsi già visti e rivista è semplice.

A questo si aggiunge che il latino e greco non coprono archi temporali simili, mentre storia dell’arte, storia, inglese e filosofia sì. Poi c’è la difficoltà di scegliere un tema capace di conciliare sia l'antichità che l'età contemporanea.

Un consiglio per sciogliere quest’ultimo nodo potrebbe essere scegliere un tema connaturato alla natura umana, sempre presente nella storia come, ad esempio, l’amore, il sogno o il malessere.

Un approccio del genere rende più semplice, e meno macchinoso, trovare riflessioni e spunti in tutta la storia dell’uomo e in tutte le materie del percorso classico.

Proposta 1: Il Sogno di un mondo connesso - La Globalizzazione

Per l'enciclopedia Treccani la globalizzazione è un

Termine adoperato, a partire dagli anni 1990, per indicare un insieme assai ampio di fenomeni, connessi con la crescita dell’integrazione economica, sociale e culturale tra le diverse aree del mondo

La pandemia, e anche questi ultimi drammatici giorni, ci ha fatto comprendere quanto il mondo sia connesso e quanto ogni evento si ripercuota in modo inevitabile, come in un enorme effetto domino, sul mondo intero. Per questo è interessante analizzare questo fenomeno, che ci coinvolge tutti, alla fine del nostro percorso scolastico!

I collegamenti possibili a questo tema potrebbero essere:

- Italiano: Filippo Tommaso Marinetti e il futurismo. Il nazionalismo potrebbe essere considerato un fenomeno “contrario” a quello della globalizzazione. Nella storia del Novecento questa ideologia, esasperata dai governanti dell’epoca, ha portato allo scoppio delle 2 guerre mondiali. All’alba del primo dei due conflitti, mentre il nostro paese era diviso tra interventisti e neutralisti, il futurismo italiano ha soffiato sul fuoco della guerra. Analizzare la globalizzazione partendo da un concetto contrario e da una corrente artistica così atipica può essere un modo per catturare fin da subito l’interesse della commissione!

- Storia: La caduta del Muro di Berlino. Dal “contrario della globalizzazione” passiamo all’analisi dell’evento che ha portato alla nascita della nostra globalizzazione! La caduta del muro pone fine, a livello simbolico, alla guerra fredda: analizzare le cause della caduta del muro più famoso della storia e le sue conseguenze è uno snodo obbligato per affrontare questo tema.

- Latino: Virgilio - “Eneide”: Gli studiosi di geopolitica, di materie legate all’economia e alla politologia parlano spesso di “globalizzazione” collegando questo fenomeno dalla capacità di una sola collettività di assicurare la pace, e di conseguenza i liberi scambi, in tutto il mondo. Questi stessi studiosi parlano di una prima forma di globalizzazione già durante l’impero romano, ribattezza dagli storici: Pax Romana. Per ogni collettività che riesce ad imporsi in questo modo è fondamentale avere un “mito fondatore” e il lavoro compiuto con l’Eneide da Virgilio per Augusto è diventato un racconto così forte da giustificare il dominio romano per secoli e millenni su 3 continenti. Quale miglior modo migliore per raccontare uno degli “strumenti” necessari alla base di una forte globalizzazione se non parlare dell’opera di Virgilio?

- Greco: La Koinè. Un altro presupposto per creare una globalizzazione durevole è l’esistenza di una lingua che diventi in qualche modo “comune” per tutti. Oggi questo compito è assolto dall’inglese ma, dopo le conquiste di Alessandro Magno, nel mondo greco (e anche in quello romano) la Koinè si è imposta come lingua comune la quale ha cambiato, letteralmente, il volto della storia. Analizzare questo cambiamento e le sue ripercussioni ci permette di collegare anche il greco al nostro percorso.

- Filosofia: Il Capitalismo - Karl Marx. Il manifesto del Partito Comunista di Karl Marx rimane ancora oggi una delle più aspre critiche al sistema capitalistico, il quale è uno dei motori (e delle cause) delle ultime globalizzazioni. Analizzare le critiche mosse dal filosofo tedesco è un ottimo modo per parlare anche del sistema economico capitalistico presentandolo alla commissione per contrasto.

- Inglese: Daniel Defoe - Robinson Crusoe. Robinson Crusoe è il prototipo dell’uomo vittoriano che è stato in grado di creare a metà 800 - con mezzi anche violenti - la famosa Pax Britannica, la seconda “globalizzazione” della storia dell’umanità. Raccontare le virtù e la storia del più famoso naufrago della letteratura permetterà di raccontare anche quelle dell’uomo vittoriano, e di conseguenza, uno dei periodi più floridi della storia dell’Inghilterra.

- Storia dell’arte: Katsushika Hokusai - “La grande onda di Kanagawa”. “La grande onda” è un capolavoro dell’arte orientale, la cui è realizzazione e successo è stato possibile proprio per Pax Britannica e per gli intensi scambi tra l'Europa e l’Oriente, che hanno fatto innamorare la borghesia europea degli usi e dei costumi degli imperi dell’Asia Pacifica.

Ecco, uno dei più grandi punti positivi della globalizzazione è, senza dubbio, quello di connettere mondi lontani e scambiarci, a livello planetario, conoscenze ed arte ed è proprio questo lo scopo del nostro percorso: analizzare uno dei grandi fenomeni del nostro tempo soffermandoci su i suoi punti di forza e le sue criticità!

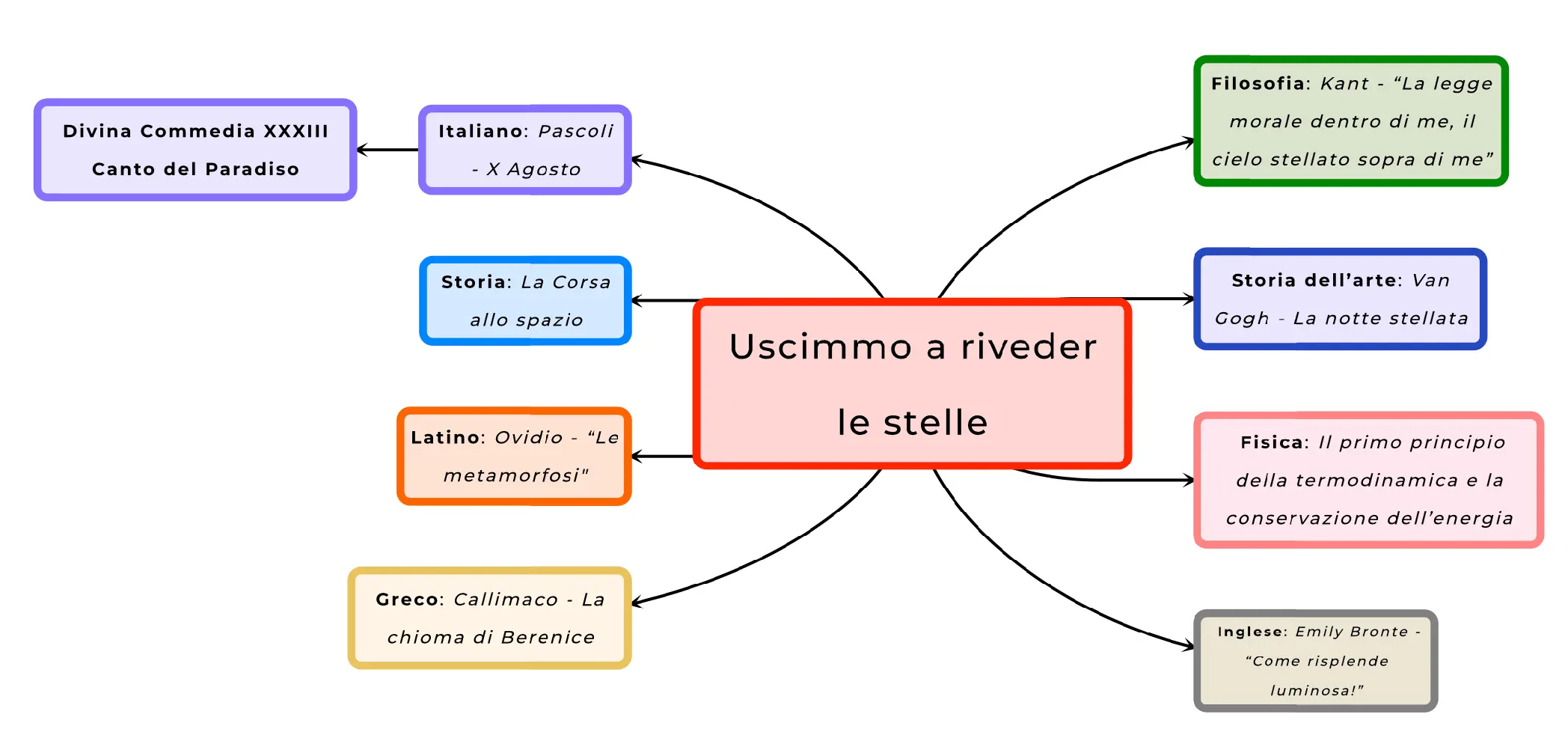

Proposta 2: Uscimmo a riveder le stelle

Il 2021 è stato un anno di celebrazioni per Dante Alighieri, il padre della lingua italiana. In tutto il paese non sono mancate le iniziative volte a ricordare il maestro fiorentino. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo pensato di celebrarlo proponendo per la maturità dell’anno scolastico 2021/2022 un percorso che ha al centro le “stelle”.

Le stelle, che accompagnano l’umanità dalla “notte dei tempi”, sono così tanto care a Dante da essere inserite alla fine di tutte e 3 le cantiche della Divina Commedia. Il rapporto tra le stelle e l’umanità non si limita solo a Dante, infatti sono sempre state fonte di ispirazione per centinaia di artisti e scrittori.

Quindi per celebrare Dante e tutte le persone che si sono fatte ispirare dalla volta celeste possiamo provare a buttare giù un percorso per la nostra maturità!

I collegamenti possibili a questo tema potrebbero essere:

- Italiano: Pascoli - X Agosto. Il capolavoro di Pascoli, inserito nella quarta edizione delle Myricae, personifica la notte di San Lorenzo per rappresentare la tristezza e la solitudine del poeta intento a ricordare e raccontare la morte del padre, ucciso da un colpo di fucile il 10 Agosto 1867. Il trauma della morte del padre è centrale nella produzione pascoliana e questa poesia è un esempio di come le stelle siano un rifugio per i poeti anche nei momenti più tristi della vita.

- Divina Commedia XXXIII Canto del Paradiso.

- Storia: La Corsa allo spazio. Tra gli anni 50 e gli anni 60 si svolse una vera e propria “corsa alle stelle” tra l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Entrambe le superpotenze erano intente a dimostrare la propria forza tramite la scienza e il loro progresso tecnologico. Il racconto di questa pagina bellissima della storia dell’umanità è un passaggio semplice ma di sicuro impatto all’interno del nostro percorso.

- Latino: Ovidio - “Le metamorfosi”. Il capolavoro di Ovidio non ha bisogno di presentazioni. La storia dell’universo raccontata dal poeta romano ci spiega anche quali storie avevano pensato gli antichi guardando il cielo. Infatti potete ricercare nell'opera di Ovidio i vari passaggi dedicati alla volta celeste da presentare e spiegare alla commissione. Noi ve ne segnaliamo 2 dai quali iniziare: La creazione dell’Universo ( e quindi della volta celeste) e il mito della nascita della Via Lattea.

- Greco: Callimaco - La chioma di Berenice. Callimaco è uno degli scrittori più raffinati della storia greca e dedica una delle sue più famose elegie ad una costellazione chiamata ancora oggi la chioma di Berenice. L’elegia è un capolavoro e dimostra quanto gli uomini, durante la nostra storia, guardando il cielo hanno sempre trovato l’ispirazione per raccontare storie immortali.

- Filosofia: Kant - “La legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me”. La frase che avete appena letto costituisce l’epitaffio della tomba di Immanuel Kant ed è un estratto di una delle sue opere più importanti: “La Critica della ragion pratica”. Spiegare il significato di questa frase e inserirla nel sistema di pensiero kantiano è un ottimo modo per completare anche questa materia nel nostro percorso.

- Storia dell’arte: Van Gogh - La notte stellata. Nella storia dell’arte c’è l’imbarazzo nella scelta di quale opera presentare alla commissione come collegamento al nostro percorso. Abbiamo scelto “La notte stellata” di Van Gogh, che a qualcuno potrebbe sembrare banale ma, ricordate, gli evergreen sono sempre apprezzati.

- Fisica: Il primo principio della termodinamica e la conservazione dell’energia. Dopo aver raccontato per quasi tutto il nostro percorso di grandi poeti ed artisti ci concediamo un momento per spiegare cosa “praticamente” fanno le stelle: fornire energia. Spiegarlo attraverso la termodinamica è un ottimo modo per inserire anche una materia scientifica nel nostro percorso.

- Inglese: Emily Bronte - “Come risplende luminosa!”. Emily Bronte è ricordata soprattutto per “Cime Tempestose” ma l’autrice inglese è stata anche una poetessa sopraffine e in “Come risplende luminosa!” anche lei si lascia ammaliare dal cielo per comporre. Un aspetto più nascosto di una grande autrice chiude il nostro percorso sulle stelle.

Proposta 3: La Scienza e Il metodo scientifico

Chiudiamo questo nostro secondo articolo sui percorsi per la maturità classica con una “piccola provocazione”. Portare alla maturità classica un percorso con al centro la scienza e il metodo scientifico potrebbe far rizzare qualche sopracciglio, ma chi lo ha detto che il sapere vive in compartimenti stagni? Allora orgogliosamente convinti che il sapere deve essere interdisciplinare proviamo a rompere questo piccolo tabù con questo percorso scientifico presentato ad una commissione del liceo classico!

I collegamenti possibili a questo tema potrebbero essere:

- Italiano: Primo Levi - Il sistema periodico. Primo Levi è spesso associato quasi unicamente alla sua opera più famosa “Se questo è un uomo” e raramente viene ricordato come un uomo di scienza. Nel 1975, però, l’autore torinese ha pubblicato questa sua raccolta di racconti dedicati a 21 elementi della tavola periodica nel quale mischia storie autobiografiche e storie di fantasia. Un libro da leggere assolutamente e perlopiù perfetto per aprire il nostro percorso!

- Storia: il progetto Manhattan. Il metodo scientifico è uno strumento che, quasi sempre, quando è stato applicato a portato al miglioramento delle condizioni di vita dell’umanità ma spesso in guerra viene usato anche per enormi nefandezze. Raccontare la storia del progetto Manhattan e dello sgancio delle due atomiche su Hiroshima e Nagasaki espone lo storico problema della “scienza che non produce coscienza” all’interno del nostro percorso;

- Latino: Plinio il Vecchio - “Naturalis Historia”. Plinio il Vecchio ha realizzato, all’inizio del primo secolo DC, un tentativo di racchiudere in un opera gran parte del sapere antico. Però Plinio, come molti dei suoi contemporanei e a differenza di altri redattori di opere enciclopediche successive, pensava che gli antichi avessero già scoperto “quasi” tutto quello che c’era da scoprire. Raccontare la storia della sua opera e come gli antichi si approcciassero ai temi scientifici è un ottimo modo per continuare il nostro percorso.

- Greco: Aristotele. Il filosofo greco è tra gli uomini che hanno cambiato e plasmato di più la storia dell’umanità creando concetti che sono rimasti validi per secoli. Analizzare la sua figura, individuare i concetti che più hanno fatto breccia nella storia del pensiero umano (te ne consiglio al volo uno io: il sistema aristotelico-tolemaico) e commentare alcuni brani della sua sterminata produzione è un collegamento perfetto per questa tesina!

- Filosofia: Il positivismo. L’ottocento è un secolo di progresso sfrenato e di fiducia incondizionata verso il futuro. Il positivismo è una corrente filosofica che abbandona la metafisica e fa del metodo scientifico la sua guida; nella convinzione che la storia non sia altro che l’inesorabile affermarsi della ragione. Quale miglior movimento filosofico per il nostro tema?

- Fisica: La relatività. La teoria di Einstein ha rivoluzionato la storia della scienza e dell’umanità. Spiegare alla commissione rappresenta, anch’esso, un passaggio obbligato in una tesina sulla scienza e il metodo scientifico.

- Inglese: Mary Shelley - “Frankenstein”. La storia del Dott. Frankenstein e del suo mostro è un archetipo del progresso che sfugge in mano all’autore. Quante volte siamo spaventati dal progresso scientifico e tecnologico? Il romanzo di Mary Shelley mette per iscritto questa fobia in un capolavoro senza tempo proprio perché rappresenta una paura senza tempo.

Un ventaglio di possibilità

Naturalmente questi sono solo alcuni esempi e i percorsi da preparare sono a migliaia. Speriamo che questi spunti possano esserti utili per costruire il percorso più adatto a te.

Faq

Domande Frequenti

.webp)

.svg)